МИХАИЛ ЯМПОЛЬСКИЙ

фрагмент из книги "ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ"

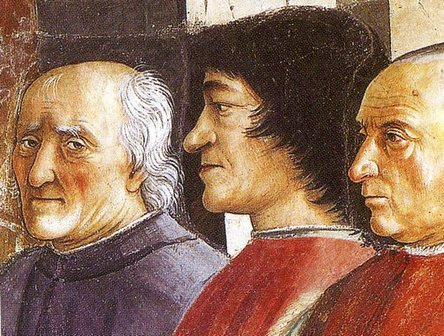

В интересующей меня статье Варбург сосредоточился на фреске любимого им Доменико Гирландайо “Утверждение францисканского устава”, находящейся в церкви Святой Троицы во Флоренции. Сцена изображает церемонию утверждения устава монашеского ордена папой. Здесь на первом плане с правой стороны изображены Лоренцо Медичи Великолепный и Франческо Сассетти. По направлению к ним по лестнице, ведущей с нижнего этажа, поднимается процессия, состоящая из трех взрослых и трех детей. Варбург идентифицирует каждого из участников. Гирландайо изобразил здесь трех детей Лоренцо — Джулиано, Пиро и Джованни, — а также их ментора и друга Лоренцо Анжело Полициано и двух членов ближайшего окружения Медичи — Луиджи Пульчи и Маттео Франко.

Варбурга интересует и трансформация места доноров внутри фрески: от маргинальных фигур к центральным персонажам. Но особенно его интересует возникновение у Гирландайо такой портретной живописи, которая позволяет с абсолютной точностью идентифицировать участников группы, реконструировать психологию их отношений и точно локализовать исторический момент, зафиксированный на полотне. Речь идет о связывании полотна Гирландайо с абсолютно конкретным историческим моментом. Сам Варбург говорит об историзации, выходящей далеко за рамки всех конвенций религиозной живописи.

В полотне Гирландайо важно то, что оно ни в коей мере не может быть проинтерпретировано в рамках неоплатонической догмы. Здесь нет ничего, что бы отсылало к вечному и неизменному миру платоновских идей, в том числе — ни малейшего признака платонической идеи красоты, столь важной для Фичино и позднейших историков Ренессанса. Варбург пишет о том, каким образом Гирландайо помещает своих светских персонажей на стену церкви:

Художник и его патрон <...> вводят свои подобия в капеллу alla buona с присущим случаю добрым юмором, почти так, как странное семейство “drolleries” без всяких на то прав оккупирует поля средневекового часослова...

Варбург намеренно сравнивает портреты Гирландайо со средневековыми гротесками на полях манускриптов. В обоих случаях речь идет о полном разрыве с неоплатоническим проектом. Показательно, что искусствовед смачно описывает уродство Лоренцо Великолепного, явно преувеличивая патологические черты в его внешности: “Современные авторы одинаково описывают гротескные недостатки его внешности: близорукие глаза; приплюснутый нос с выбухающим и ниспадающим концом, который, несмотря на то как сильно он выпирал, даже не обладал чувством обоняния; невероятно большой рот; впалые щеки; бледную кожу” и т.д. Варбург описывает “криминальность” внешности Лоренцо, его “демоничность”, “искаженность его черт” и т.д. Иными словами, он рисует его портрет в тех же тонах, что Алкивиад Сократа, но аллегории Силена в конце описания нет. Лоренцо уродлив, и это факт, который не идет дальше простой физической фактичности. Фактичность эта становится моментом истории не потому, что она может быть соотнесена с каким бы то ни было идеологическим дискурсом, а потому, что она пронизана необыкновенной витальностью и актуальностью данного момента. Портреты были заказаны и оплачены Франческо Сассетти, “честным и вдумчивым буржуа, жившим в переходный период, — пишет Варбург, — новизну которого он принимал без героизма и не отказываясь от старого. Портреты на стенах капеллы отражают его несокрушимую волю к жизни, которой подчиняются руки художника, являя глазам чудо эфемерного человеческого лица, уловленного и обездвиженного ради него самого”.

Удивительный историзм портрета возникает в ренессансной культуре не благодаря неоплатонизму и связи с античностью, а вопреки им, из средневекового ремесла, которое культивировало искусство “простого подражания”. “Гирландайо <...> использует духовное содержание как предлог, чтобы отразить красоту и блеск земной жизни — так, как если бы он все еще был подмастерьем своего отца-ювелира, чья задача была предъявить лучший товар жадному взору покупателей во время праздника Святого Иоанна”. Именно ремесленные корни позволяют Гирландайо осуществить фундаментальную новацию — создать произведение искусства “как дар непредвиденного, счастливый момент, который неподвластен сознательному созерцанию индивида или истории”. Но это означает, что в данном случае ренессансная инновация осуществляется не через установление связи с античностью, но наоборот, через актуализацию средневекового гротеска и на основе чисто ремесленного мастерства. При этом новый исторический контекст резко меняет значение последних. Ренессанс у Варбурга развивается благодаря двойственности своей историчности — напряженному схватыванию в моменте современности античности и Средневековья одновременно. Варбург неоднократно подчеркивает, что эволюция итальянской культуры Возрождения основывается на парадоксальном соединении высокого гуманизма и средневекового ремесленничества.

Пытаясь объяснить проникновение портретов доноров на стены капеллы, Варбург обращается к малоизвестной традиции изображений ex voto, когда жертвователи дарили церкви восковые фигуры, сделанные с них самих и натуралистически воспроизводившие их обличье в полный рост. Варбург объявляет портреты Гирландайо непосредственными наследниками этой средневековой традиции магического использования изображений. Центром восковых ex voto была церковь Святейшей Аннунциаты во Флоренции. Варбург рассказывает о том, что Лоренцо Медичи после того, как ему чудом удалось спастись от покушения на его жизнь, заказал три своих восковых подобия, которые и передал церквам. Реалистический портрет эпохи Возрождения прямо объявляется им актуализированным пережитком средневекового варварства.

По существу, Варбург решительно отходит от дискурсивно-идеологических моделей истории как истории идей. То, что он описывает, начинает скорее напоминать модель эволюции в естественной истории дарвиновского типа, придававшей особую роль пережиткам и их актуализации. В любом случае модель истории, предложенная Варбургом, решительно противостояла линейной платонической модели. Именно это сближало его искания с идеями Ницше. В частности, его особенно интересовала “форма пафоса”, изображение экстатического движения, которое он обнаружил в фигурах античных менад и так называемых “нимф” у Боттичелли и того же Гирландайо. Джорджо Агамбен справедливо заметил:

Показывая, что художники пятнадцатого столетия опирались на Pathosformel каждый раз, когда они хотели передать интенсивное внешнее движение, Варбург одновременно открыл дионисийскую полярность классического искусства. Следуя за Ницше, Варбург был первым, кто утвердил полярность в области истории искусства, в которой в то время все еще господствовала модель Иоанна Иоахима Винкельмана.

Я не намерен углубляться в обсуждение варбургских “нимф”. Статья Варбурга “Искусство портрета и флорентийская буржуазия” имела неожиданное продолжение. В 1911 году историю восковых фигур опубликовал будущий преемник Макса Дворжака в Венском университете Юлиус фон Шлоссер. Работа эта была прямым продолжением труда Варбурга и радикальным развитием его идей. Варбург посвятил восковым фигурам Святейшей Аннунциаты пару страниц. Он, по существу, не выходил за рамки локального обсуждения практики флорентийских ex voto; труд же Шлоссера явился фундаментальной и концептуальной историей этого маргинального жанра.

В самом начале Шлоссер ставит трудный вопрос о том, почему в некоторых культурах искусство индивидуального портрета достигло замечательных вершин, а в некоторых нет. Наиболее разительный контраст тут, конечно, являют Греция и Рим. Рим дал нам множество необыкновенно точных, натуралистически выполненных портретов, а Греция — нет. Шлоссер объясняет это тем, что в Риме существовала практика изготовления посмертных масок, из которых делались восковые подобия умерших, обычно хранившиеся в семьях, в то время как Греция не знала такой практики. Вот где откликаются наблюдения Буркхардта о неразвитости культа мертвых в Греции. Эти восковые изображения затем использовались для изготовления бронзовых и мраморных портретов.

Распад эллинистической культуры знаменует собой исчезновение этой традиции и, соответственно, искусства портрета, который возникает вновь в эпоху поздней готики, когда без всякой непосредственной связи с античностью вновь возникает практика снятия масок (в том числе и с живых людей) для изготовления ex voto, посвящавшихся церкви в ознаменование счастливого избавления от болезни или, как в случае с Лоренцо Медичи, счастливого спасения от убийц во время заговора Пацци в 1478 году. Портреты эти делались с необычайной натуралистической тщательностью, и, как отмечает Шлоссер, их изготовление было ремесленным аспектом профессии средневекового, а позже и ренессансного художника. Речь шла о создании подобий без всякой ориентации на идею, идеал красоты и т.д. В основу этой работы клались принципы чисто механической имитации, выходившие, с точки зрения платонической модели, за пределы искусства.

Согласно Шлоссеру, именно Ренессанс привел к тому, что искусство портрета — в противоположность идеализированной исторической живописи — было отнесено к низшим живописным жанрам. Он показал, до какой степени установка на имитацию, особенно в форме снятия маски с лица, противоречила всей концепции художественного гения, видению которого открывается мир идей и скрытых гармоний. Он же показал и философскую подоплеку изгнания натуралистического портрета с художественного Олимпа: “Высокая оценка disegno, объективной, легалистской и концептуальной “наличной формы” (Daseinsform) в противоположность чувственному обману феномена в “действующей форме” (Wirkungsform) — выражаясь языком Хильдебранда — это типичное наследие классической эстетики со времен платонизма”. Речь, по существу, идет о противопоставлении формы как morphe, непосредственно отражающей некий вечный образ, идею — eidos, и формы как актуальности (energeia) потенции, силы, способности — dynamis. Эта вторая концепция формы была достаточно полно разработана в “Метафизике” Аристотеля, но она уже просвечивает и в платоновском “Софисте”.

Именно в таких категориях и должна пониматься “действующая форма” Шлоссера. Форма в таком случае не существует как некая идеальная и вечная форма, которую способен созерцать творец, она возникает непосредственно под “воздействием” некоей силы, некоей “потенции”, она возникает как становление, как актуализация в energeia. По существу, она возникает как активная деформация. Но именно так и можно понимать чисто “ремесленный” процесс “простой имитации”, когда форма возникает непосредственно под воздействием иной формы, как ее пластическая копия. В данном случае чистая видимость как будто просто отсылает к иной видимости. Но в действительности дело сложнее — эта “действующая форма” — Wirkungsform — не просто форма в действии, она одновременно оказывается и магической формой, при этом магия в ней неотделима от ее действенности. Шлоссер многократно подчеркивает, что эта форма, имея дело с телесными двойниками, вся существует в области магии, манипуляций с потусторонним миром, и ее упадок связан отчасти с упадком магического компонента культуры.

Но главное различие между “наличной” и “действующей” формой касается их вписанности в историю. Наличная форма, по существу, не исторична. Она как бы существует вечно, подобно геометрическим фигурам или числовым пропорциям. Ее инкарнация мало что дает в смысле историзации. Другое дело “действующая форма”. Она возникает во времени и непосредственно связана с моментом своего возникновения, так как несет на себе индивидуальный неповторимый отпечаток того миметического усилия, которое ее создает. Поэтому именно действующая форма сохраняет в себе след исторического момента своего создания. Она, собственно, и есть след некоего локализованного во времени усилия. Это хорошо видно в описании Варбургом фрески Гирландайо, в частности в доскональной реконструкции исторических деталей, связанных с изображенной на фреске группой людей. То же самое справедливо и по отношению к вазариевскому описанию фигуры Лоренцо Медичи, воспроизводящей конкретный момент его появления у окна своего дома.

Парадоксальность ситуации, однако, заключается в том, что именно платонические абсолютные, внеисторические формы включаются в дискурсивную историю, в то время как исторические по своей сущности формы из нее изгоняются. Показательно в этом ключе провозглашение так называемой “исторической живописи” наивысшим жанром изобразительного искусства, в то время как он как раз и воплощает в себе принцип идеализирующего антиисторизма. Одновременно, как показывал Шлоссер, шло падение престижа портретной живописи, если последняя не воспринимала установку на аллегорию или идеализирующий псевдоисторизм (как, например, в парадных портретах). Там, где мужской портрет втискивался в героический аллегоризм, женский подводился под идеал антикизирующей красоты. Падение престижа портрета привело к вытеснению его наиболее натуралистических образцов в балаганы, паноптикумы, музеи восковых персон, кунсткамеры — то есть в собрания монстров сингулярности, принципиально не соотносимых с идеей.

Кульминации этот мир натуралистических маргиналий достигает в причудливом описании экспериментов, которыми занимается Генрих Лее в романе Келлера “Зеленый Генрих”. Генрих попадает в анатомический музей при больнице. Хранящиеся в банках уроды производят на него такое сильное впечатление, что он принимает решение создать свой собственный музей уродств, естественно обращаясь при этом к воску:

Я стал лепить курьезных большеголовых человечков, точь-в-точь таких, как в музее, только поменьше, и стремился всячески разнообразить их и без того фантастический облик. Я старался раздобыть как можно больше склянок всевозможной формы и величины и подгонял под них мои фигурки. В высоких и узких флаконах из-под одеколона, у которых я отбивал горлышко, болтались на ниточке долговязые и тощие субъекты, в плоских и широких банках из-под мази ютились раздувшиеся, как пузырь, карлики.

В этом эпизоде из романа Келлера воск, как материал принципиально чуждый всякой идее, вступает в естественный союз с телесным уродством, нарушающим “правила формы” человеческого рода. Сингулярное тут встречается с патологическим. Более того, воск — идеальный материал для достижения сходства, неотличимости — встречается тут с воплощением несходства, как понималось уродство, например, в эпоху Ренессанса. Несходство, различие в случае уродств отсчитывалось от нормы, но и по отношению к родителю, к форме собственного истока.

Ницше однозначно помещал восковые фигуры в контекст борьбы с идеализмом, но делал это с понятными оговорками:

Я боюсь, что мы, со своей стороны, при нашем теперешнем уважении к естественности и действительности достигли как раз обратного всякому идеализму полюса, а именно области кабинета восковых фигур. И в этих последних есть своеобразное искусство, так же как и в известных, пользующихся всеобщей любовью романах современности; только пусть нам не досаждают претенциозным утверждением, что этим искусством преодолен гёте-шиллеровский “псевдоидеализм”.

Ницше, конечно, прав в том смысле, что натурализм не может преодолеть идеализма, поскольку они располагаются в разных плоскостях. Один — в области эстетики, а второй, как заметил Шлоссер, в области стилистики. Шлоссер закончил свое исследование декларацией в духе Буркхардта, призывая полностью покончить с эстетическим суждением как фундаментом истории:

Для историка, как и для художника, эстетическое суждение о ценности не имеет веса; мы никогда ничего не могли извлечь из него, если оно чему-то и служит, то лишь свидетельством об определенной “художественной воле” (Kunstwollen). Именно в непосредственной связи с этим утверждением мы и старались объяснить то эстетическое осуждение, которому подвергла классическая эстетика со времен Cinquecento восковую скульптуру с самого момента ее зарождения. Но историческое значение шире и узко “стилистического” значения, в том смысле, который мы приписываем этим терминам. Произведение, находящееся в самом низу эстетической лестницы, — а кто может отрицать, что наши музеи и галереи набиты ими? — в силу ряда обстоятельств может быть важным документом в общей истории стилей; эта последняя, как всякая история, изначально отталкивается от индивида, но должна принимать в расчет влияние масс и социальные факторы.